在数字化浪潮汹涌澎湃的当下,网络暴力问题如影随形,成为社会亟待解决的难题。大连理工大学外国语学院多元共治:数字时代网络暴力信息的风险治理路径研究团队凭借“数字时代网络暴力信息的风险治理路径研究”项目,在第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛2024年度“揭榜挂帅”专项赛决赛中荣获全国二等奖,该项目也获得了大连联合大学第二十届“攀登杯”创新创业竞赛决赛校级二等奖。该团队以“挑战杯”为依托,深入开展实践调研与研究分析,为网络暴力信息治理提供了新思路与新策略。

(团队设计“拒绝网络暴力”海报)

(一)项目缘起:聚焦网络暴力,响应时代呼唤

随着互联网的普及与发展,网络暴力事件频发,给个人、社会乃至国家带来了严重的负面影响。从“胖猫”事件到粉发女孩郑灵华事件,一系列热点事件背后,网络暴力的阴霾笼罩着网络空间,引发公众对网络环境健康与安全的担忧。在此背景下,团队以“挑战杯”为契机,秉持社会责任与学术担当,投身于网络暴力信息风险治理路径的研究,旨在为营造清朗网络空间贡献力量。

(二)研究成果:多维度剖析,提出治理良方

1.网络暴力信息的概念与类型

网络暴力是一种依托虚拟网络平台,兼具实在暴力因素的网络失范行为。它包括文字攻击、图片形式、视频形式、音频形式、网络直播以及网络欺凌等多种呈现方式。网络暴力信息主要分为造谣诽谤型、人肉搜索型、侮辱谩骂型、道德绑架型、欺凌恐吓型和恶意营销炒作型等。每种类型都有其独特的表现形式和危害特点。

2.数字时代网络暴力的特点

(1)参与主体低龄化:随着互联网的普及,未成年人越来越多地参与到网络活动中,部分未成年人因生理、心理发育尚未成熟,容易成为网络暴力的施暴者或受害者。

(2)形式多样化与复杂化:网络暴力的形式不再局限于简单的文字辱骂或恶意评论,而是演变出了更加复杂和多样化的手段,如恶意剪辑视频、恶搞图片等。

(3)舆论情绪极端化与话语割裂:网络暴力往往伴随着强烈的情绪挑动和话语割裂,施暴者通过制造话题、煽动情绪、引发争议等手段,吸引大量网民参与讨论和站队。

(4)商业竞争领域的渗透:网络暴力由社会领域逐步向商业领域蔓延,呈现有组织、有策划的产业链倾向。

(5)短视频平台的强爆发力与冲撞力:短视频和直播平台的快速传播特性,使得舆情事件能够迅速曝光并引发广泛讨论,但这种快速传播往往伴随着未经核实的信息和极端情绪的蔓延。

3.网络暴力行为的成因

(1)社会环境层面:信息碎片化泛滥、社会发展过程中的矛盾以及流量效应与网络段子文化盛行等因素,为网络暴力提供了滋生的土壤。

(2)网络平台层面:公私域一体化、网络信息空间的特性以及算法推送技术的弊端等,加剧了网络暴力的传播与扩散。

(3)个人层面:网民个人素质低下、缺乏网络素养与道德意识,以及原生家庭影响、泛道德化心理等因素,使得部分网民容易成为网络暴力的施暴者或受害者。

4.网络暴力信息的传播发酵重点环节

(1)网络空间传播方式强化网民“自我议程设置”:网络空间信息传播受媒介传播方式的影响,能够达到滚雪球式的传播速度及规模,强化了网民的自我议程设置。

(2)媒介不公加重网络不良风气:部分无良公众号、营销号作为传播媒介,自身却不严谨核实事件的真实性及其附加观点与道德标准是否符合,对公众的引导是否合理、正向等,而在原有事件中添油加醋,将浏览者引向歧途。

(3)规范体制薄弱造成网络暴力易发生危害重:网络暴力的产生具有其中间过程,目前来看,网络暴力具有易发生的特点,个体能够轻易地在网络上发表对他人的恶意言论、造谣、私信辱骂等,个体网暴行为每天都在发生。

5.网络暴力信息治理路径

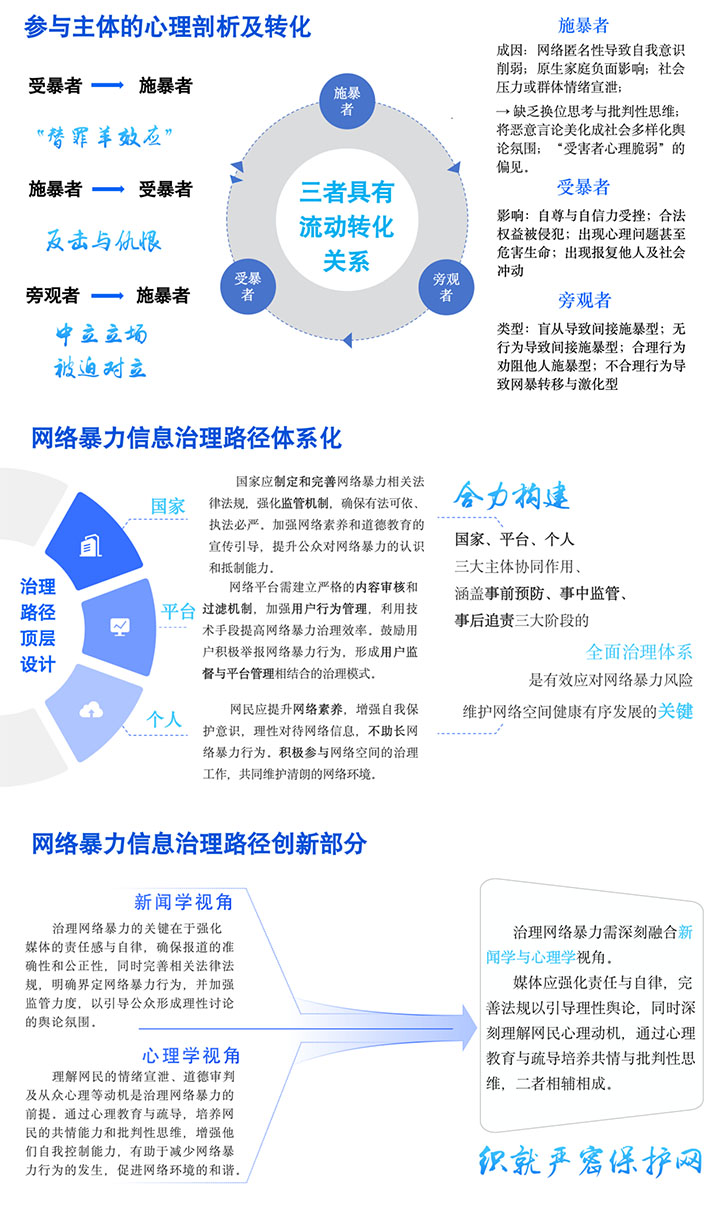

(1)治理路径顶层设计:构建网络暴力风险治理体系,明确国家、平台和个人三大主体的责任与作用。国家应制定完善相关法律法规,加强网络监管;平台应构建完善的事前预防、事中监管和事后追责的治理体系;个人应提高网络素养与道德意识,自觉抵制网络暴力行为。

(2)平台治理责任及治理路径:网络平台应加强内容审核,建立用户信用体系,完善过滤机制,强化用户筛选,提高内容审核力度,完善举报机制,及时约束网暴行为。

(3)立法及法律适用化建议举措:完善相关法律法规,明确网络暴力的定义、构成要件与处罚标准,细化“情节严重”的认定规则,将网络暴力纳入刑法规制范畴,提高违法成本。同时,优化程序机制,强制平台协查义务,确定公诉门槛的实质化标准,推广“区块链存证+AI行为追踪”模式,确保证据的真实性和完整性,降低立案门槛,简化立案程序,加强司法机关与网络平台的协作。

(4)传播及素养教育优化:加强公众的媒体素养教育,构建系统的媒体素养教育体系,全面提升公众的信息辨识能力、批判性思维和伦理意识。针对舆论领袖开展专项培训,提升其媒体素养,使其在信息传播中发挥正向引导作用。建立多层次的监控和预警机制,利用大数据分析和人工智能技术,建立实时监控系统,对网络平台上的信息流动进行全面监控,及时发现并处理有害信息。构建多方协同治理机制,政府、社交媒体平台、公众和非政府组织共同参与网络暴力信息治理,形成全社会合力抵制网络暴力的局面。

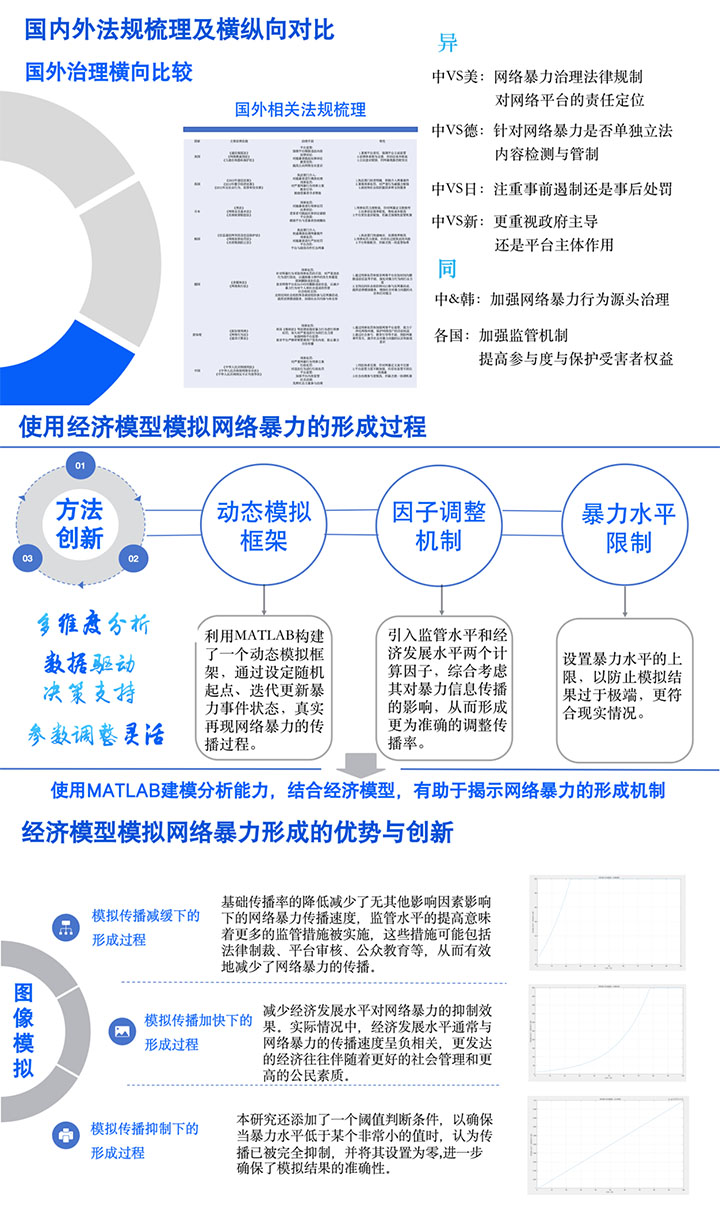

(团队研究路径与主要研究成果)

(三)实践过程:深入调研,剖析网络暴力

为了深入了解网络暴力问题的实际情况,项目团队开展了广泛的访谈调研。访谈对象包括社区工作者、学生、老年人、商户、IT从业者等不同群体,旨在收集他们对网络暴力的认知、遭遇经历以及对治理路径的建议。

访谈中,法官指出:网络暴力案件在审判中面临电子证据收集与认定的困难,跨平台取证难度大,主观恶意证明难。建议增设“网络暴力罪”,提高量刑幅度,对恶意网暴者判付高额赔偿,推广“区块链存证+AI行为追踪”模式,确保证据的真实性和完整性,降低立案门槛,简化立案程序,加强司法机关与网络平台的协作。律师认为,网络暴力是对他人人格权、隐私权及社会公共秩序的系统性侵害,建议未来立法应进一步强化刑事、民事与公益诉讼的协同治理模式,以实现对网络暴力的全面规制。同时,应加强技术合规,要求AI开发者嵌入隐私保护机制,限制非法信息的抓取。大学生群体对网络暴力的认知较为清晰,认为网络暴力包括言语攻击、恶意曝光隐私等行为。建议学校开设网络安全课,注重实际案例教育,培养学生的法治意识和价值观。社区可以组织真实案例分享,教学生如何用法律保护自己。研究所专家认为,网络暴力的立法更新体现了立法层面对网络暴力治理的坚决态度,未来立法将更加细化,针对网络暴力的不同形式制定更具体的治理措施,加强网络平台责任。建议推动司法解释细化量化标准,如转发量500次以上视为情节严重,建立国家层面的电子证据存证平台,采用区块链技术固化证据链。同时,修订《网络安全法》增设“深度合成内容强制标识条款”,参照欧盟《人工智能法案》要求生成式AI输出内容添加数字水印。社区专干对网络暴力有一定的了解,认为网络暴力包括人肉搜索、辱骂攻击等行为。建议社区应加强普法宣传和教育活动,尤其是针对未成年人家庭。社区应与平台合作,建立更便捷的举报渠道,让居民遇到问题知道该找谁。银行员工认为网络暴力包括恶意差评或商业诋毁等行为。建议社区可以联合工商部门,给商户做培训,教他们保留证据、合法正当维权。社区能提供法律咨询的相关援助,帮助商户应对网络暴力。IT从业者认为网络暴力的主因是匿名性和低成本,很多网民缺乏“数字同理心”,觉得隔着屏幕伤害他人不用负责。建议在技术上,社区可以推广隐私保护工具,比如教居民设置社交账号权限。治理上,可以建立“网络暴力黑名单”,联合物业对多次违规者限制社区网络服务,但这需要相关法律支持,还需要时间去实现。

(团队成员深入采访)

通过依托“挑战杯”的项目研究和实践访谈,本项目团队对数字时代网络暴力信息的风险治理路径有了更深入的了解。研究成果不仅为网络暴力的治理提供了科学依据,也为社会各界共同参与网络暴力治理提供了参考。未来,团队将继续关注网络暴力问题的发展动态,进一步深化研究,为营造清朗的网络空间贡献更多的智慧与力量。

(团队进行宣发)

作者简介:高妍萱、关佳媛、沈婕、胡琦、刘珂伊、王皓辰、马靖涵、方雨晴、武雯新、申亚婷。指导教师:张弘、秦志强。